| 関宿周辺を歩く |

| 2018年5月5日作成伊藤 |

|

2018年5月2日(水)伊奈学園の卒業生4人で利根川と江戸川の分岐点に隣接する関宿(千葉県野田市),境(茨城県猿島郡境町),五霞(茨城県猿島郡五霞町)の3地点を散策した。関宿は江戸時代には関宿藩のお城があった場所だが2003年(平成15年)に千葉県野田市に編入した。境は江戸時代には関宿藩の城下町だったが,1955年(昭和30年)に境町など5町村が合併し新たな茨木県境町となった。また,五霞町は,1889年(明治22年)に元栗橋村など12村が合併し五霞村となり,1996年(平成8年)に町制に移行し,茨木県で唯一利根川の右岸に位置する町であり,南は埼玉県幸手市と接している。 |

|

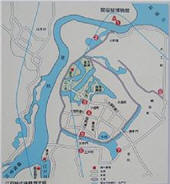

�関宿城博物館

➅中之島公園

�関宿水閘門

�関宿城本丸跡

�外堀・土塁跡

�関宿関所碑

�昌福寺

�鈴木貫太郎記念

�光岳寺

㉒道の駅さかい

(関宿城博物館のHPを基に作成) |

|

東武野田線の大宮駅を9時前に出発し約30分で川間駅に着き、バスに乗換え後約30分で�千葉県立関宿城博物館に到着した,帰りもここからバスに乗るため博物館を最後に見学することにした。事前に関宿周辺のわかりやすい地図を入手できなかったので,博物館で観光地図をもらおうとしたが在庫がないとのことで上記の概略な地図でまわることにした。まずは五霞町の東側にあるにある➅中の島公園と�関宿水閘門に向かった。博物館横の管理橋を半分ほど渡ると橋の下に自然の水路跡が見える。東京湾方面となる橋の左側を見ると橋の先には江戸川の川面が見える。この水路の左側が千葉県野田市で,右側が茨木県五霞町となる。小生はこの水路は昔の逆川の跡ではないかと考えている,橋を渡るとすぐに中の島公園に着く。公園には江戸川への流入を防ぐための棒だしに使った石があった。石の使い方はわからない。

|

|

|

| 関宿から管理橋を見る | 関宿と五霞町の境の水路 | 中の島公園にある棒だしの石 |

|

中央部に少し水が見える公園の北側にある利根川と江戸川の分岐点に行きたかったが,インターネットでの「マムシがいるので先端に行かない方が良い」との警告や公園内での「ヘビに注意」,「スズメバチに注意」との立て札を見て分岐点見学を諦めた。公園の西側にある江戸川にかかる�関宿水閘門の上を歩いて対岸に渡った。そのまま歩くと五霞町の中心部に行ける。昭和2年に完成した関宿水閘門は水量調整の水門と船を通す閘門から構成されている。 |

|

|

|

五霞町側の下流からみた関宿水閘門 (水量調整ゲート) |

五霞町側にある船を通す閘門 (下流側から上流を見る) |

|

11時30分頃に関宿水閘門を出発し,利根川にかかる境大橋を渡り境町にある道の駅に向かった。境大橋には車道用と歩道用がある。利根川と江戸川を高瀬舟で遊覧したかったが,川の水量が少なく運休との事。利根川には,土砂が流入しているためか州が多い。この土砂流入のためこの辺りは昔から,川の流れが変わっているのだろう。道の駅では4人ともビールでのどを潤し各自好きな食事を食べた。アジフライ定食は2匹ついていておすすめだ。 |

|

|

|

| 関宿から利根川越しに見る境町 |

境大橋.

手前は車用向こうは歩道用

|

道の駅さかい |

|

お昼を食べた後,境大橋を戻り徳川家康の生母である於大の方の菩提所である光岳寺に立ち寄った。於大の方は知多半島北部を支配していた今川方の武将である城主水野忠政の娘で 14 歳の時同じ今川方の松平広忠に嫁ぎ家康を生んだ。忠政の死後、家督を継いだ於大の兄である信元が、織田側についたため広忠は於大を離縁した。その後,於大の方は知多郡阿古居城(阿久比町)の城主・久松俊勝と再嫁し3男3女をもうけた。 晩年は家康がいた伏見城で暮らしたが,江戸小石川の傳通院に埋葬された。俊勝との子の一人で関宿の藩主となった松平康元(家康の異父弟)が分骨し光岳寺を菩提所とし弔った。 |

|

|

| 康元が建立した地蔵菩薩 | 鈴木貫太郎記念館 |

|

次に�鈴木貫太郎記念館を見物した。鈴木貫太郎は関宿の出身であり,海軍大将を退官後,侍従長だったので 2.26 事件で襲撃され重傷を負った。また,終戦直前の首相として第二次世界大戦を終戦に導いた。鈴木は晩年を関宿で暮らしその屋敷跡が記念館となった。 |

|

記念館近くの真言宗の�昌福寺を見学した。昌福寺は天長5年(829年)に空海により水海村(茨城県総和町)に建設されたが,長禄年間(1457 〜1459)簗田氏は関宿城を築いた時に関宿に移した。境内の不動堂は江戸町にあった不動院が廃寺になったため昭和 30 年代に移設したお堂だ。羽目板や欄間など、周囲の見事な彫刻は、江戸期に活躍した後藤安五郎常善の作である。残念ながら彩色が残っていない。また,本堂の前にこじんまりして可愛い枯山水があった。 |

|

|

| 昌福寺不動堂の彫刻 | 江戸時代の関宿城の縄張図 |

|

昌福寺を過ぎて関宿城関係の遺跡を見ようとしたが道を誤り�関所跡と�外堀・土塁跡を見損なった。ただ,現在の関所跡は碑があるだけで,昔関宿に関所があった事を示すだけらしい。昔の江戸時代の関所の跡は今の江戸川の川底になるので見ようがない,また,外堀・土塁跡について野田市の㏋を見ると,「江戸時代の関宿城は、利根川、江戸川、逆川に挟まれ、城の周りに土塁と堀をめぐらした堅牢な城でした。1986年(昭和61)から1988年(同63)まで行われた大手門付近の外堀跡の発掘調査では、城の外側を巡る土塁の幅が8メートルであったことが確認されている。」とあった。 |

|

|

| 外堀・土塁跡 | 畑のなかにある牧場 |

|

やっと人を見つけ道を尋ね牧場のそばをとおり�本丸跡へ進んだ。本丸跡には碑があるだけだ。碑から道路の右側の約10mは道路と同じ高さでそれより先は約1m低くなっている。今は畑が広がっているが,昔はこの畑も城内だったのだろう。碑の左側にある土手は道路から4m程の高さだが,本丸,二の丸,三の丸は碑の場所,道路及び土手の下にあったそうだ。土手の左側に最初に述べた逆川跡と考えられる水路がある。その河川敷は右側の畑の高さと同じくらいであり,この土手は明治以降に治水のため築かれたと考えられるが,写真の奥の方に進むと博物館があるスーパー堤防につながっている。 |

|

|

|

関宿城本丸跡

|

|

残り時間1時間強で�千葉県立関宿城博物館を見学した。博物館は本丸跡から約500m離れた利根川と江戸川の分流点のスーパー堤防上にあり、お城風の建物で平成7年に開館した。天守閣の最上部は4階で利根川と江戸川の分流点が見える。 |

|

|

| 千葉県立関宿城博物館 | 千葉県立関宿城博物館の入り口 |

|

|

|

博物館側からみた利根川と江戸川の分流点、 |

利根川の上流からみた利根川と江戸川の分流点、左が利根川、右が江戸川 |

|

|

|

博物館の広場に展示されている平成の初めまで使われたた川の掘削機械 |

|

関宿城博物館から川間駅へのバスは1日4便しかない。4時過ぎの最終バスに乗り,さらに東武野田s線に乗り継いで無事大宮に到着した。その後,お魚の美味しい店で今日の反省と今後について話した。一日中曇りで暑くもなく,寒くもなく散策には最適の気候のなかで利根川と江戸川を含む関宿周辺の歴史を勉強出来た有意義な一日でした。 本レポートには小生が撮影した写真はありません。すべて散策の同行者の撮影あるいは以下のURLから複写した画像ですので参考用として見て下さい。 |

All right reserved by Ikigai-Inaga-NetClub

伊奈いきがいネットクラブ