|

|

|

街歩きクラブ |

|

|

事務局:石黒 |

|

|

1.訪 問 地 杉戸宿を訪ねて |

|

|

2.実 施 日 平成30年10月22日(月) AM 9時30分 |

|

|

3.集合場所 東武動物公園駅 改札口 |

|

| 4. コ ー ス | |

|

東武動物園駅―――(東福寺、近津神社、復元高札場、神明神社、釘屋(旅籠)跡、問屋場跡、

9:30出発 本陣、角穀跡、渡辺勘左衛門宅、宝性院、富士浅間神社、愛宕神社)―12:00 |

|

| 5.ポイント | |

|

杉戸宿は江戸幕府が元和2年(1616)に日光街道に設置したといわれる宿場日本橋から日光へと向かう間、21ある宿場の第5番目にあたる。杉戸町には寺院や古民家が点在し往時の様子を物語っております。今回は元伊奈学園の同級生で杉戸宿案内人のボランティア活動を行っている友人にお願いしました。江戸時代の雰囲気を残す杉戸宿の街歩きを楽しみたいと思います。 |

|

| 6.杉戸宿の歴史 | |

|

杉戸宿は1616年に人馬継立を命じられ成立したと言われている。当初は上・中・下町のみである がその後河原組・新町が組み入れられた。日光街道は元々上杉戸方面を古利根川に沿って北上し御成道と合流するルートに付け替わっている。また「日光道中分間延絵図」では、杉戸から幸手に至る区間には柳や杉が植えられていたことが確認できる。宿駅としての杉戸宿は、江戸の近い方から新町、下町、中町、上町、河原組、横町から構成され南端に青地村があり、宿場として連続した町場を形成していた。1843年(天保14)年の「宿村大概町帳」 には杉戸宿の長さ16丁5間、道幅5間、家数365軒、人数1663人、本陣1軒、脇本陣2軒、旅籠屋46軒(大4軒、中7軒、小35軒)とある。 |

|

|

|

|

参加者の人数が21名だったので、班を2班に分けて説明を受ける。こちらは「うな重」班のメンバー |

宝性院は1560年幸手の一色義直により開山、1879年(明治12年)初代郡役所が置かれた |

|

|

|

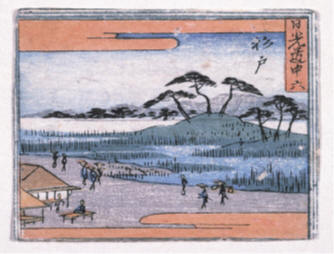

安藤広重の作、宿内でなく、青池村、近津神社東側一帯にあった弁天池を描いている。 |

杉戸町観光協会の事務所で、ボランティアガイドの説明とパンフレットの配布を受ける。 |

|

|

|

出発前に杉戸宿の町並みのジオラマで勉強、分かり易く出来ていて大いに参考となった。 |

「高札場」幕府の命令や掟書きを知らせるため木札に書かれたもの。関宿道の曲がり角にあった。 |

|

|

|

「本陣跡」現在も残っているのはこの門だけです。本陣には大名や幕府役人、日光門主といった特定の身分の高い者が休憩、宿泊した。 |

「角穀跡」で母屋と優雅な蔵が並ぶ、当時は左にも同じような蔵があった。「角」にある「米穀問屋」 |

|

|

|

渡辺勘左衛門邸、江戸中期に質屋業を営み、1900年(明治33年)杉戸銀行設立。 |

宝性院の住職からお茶の「おもてなし」を受ける。蒸かしたサツマイモが美味しかった。感謝・感謝 |

|

|

|

富士浅間神社の大きな塚、毎年7月1日「初山参り」が行こなわれる。塚のふもとに「芭蕉の句碑」 |

「愛宕神社」拝殿脇にある大イチョウは火災に遭うもその巨大さが歴史を物がっている。 |

|

|

|

昼食は愛宕神社の近くにある、川魚料理の「あたごや」さんにしました。 |

食事内容は「うな重」派と「天丼」派に分かれましたが廉価で庶民的な味を堪能しました。 |

All right reserved by Ikigai-Inaga-NetClub

伊奈いきがいネットクラブ