|

|

| |

街歩きクラブ 事務局:石黒 |

| ★第20回鴻巣の街歩き |

|

| |

|

|

集合場所の滝馬室氷川神社にて参加者全員集合 |

|

|

|

| 出発前に概略をガイドの熊谷さんより説明 |

A班ガイドによる出発前のミーティング |

|

|

|

氷川神社境内の南入り口にある、家康公 「駒 繋ぎの柳」という石祠 |

氷川神社にある桜の木、満開を少し過ぎ花びらが地面を飾ってあるようだ

|

|

|

|

境内の一角から今も清水が湧いている、この滝が村名の由来になったと言われている

|

西の荒川に向かう参道、満開の桜に輝いていた |

|

|

|

荒川に沿って少し歩くと、室町時代の創建と言われる、常勝寺が見えてきた

|

常勝寺の山門、歴史を感じ、どっしりとした山門 |

|

|

|

常勝寺の本堂、比較的に新しいものですが、朱印状を拝領した風格を備えていた

|

源範頼の死を悼み入水した正室亀御前の「常燈明供養塔」、北本阿弥陀堂から移設された

|

|

|

|

加藤政之助翁の碑、滝馬室の旧家に生まれ福沢諭吉と学校設立、明治13年県会議員、鴻巣高校の前身「武揚高校」創設

|

谷津不動尊像、享保15年(1730)作成、平成6年火災全焼したが、平成7年檀家信徒により本堂庫裏を完成安置される

|

|

|

|

観音堂は原馬室獅子舞と棒術の発祥地で、足立15番札所で祈祷は以前家々を厄払いしていた

|

妙楽寺は応永年間(1394〜1428)創建され、常勝寺の末寺となり廃滅を免れた

|

|

|

|

原馬室電電社は個人の家の氏神で、隣接する妙楽寺に託してきた

|

寺社分離統合令により合祀を免れ現在の姿を残している。

|

|

|

|

馬室埴輪窯跡は荒川を望む崖の斜面にあり、多量の良質な埴輪を焼く「のぼり窯」

|

上から見た2基の窯跡で、2つに分かれている、形状が良く分かる

|

|

|

|

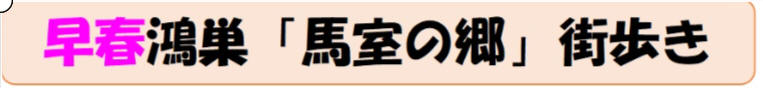

渋沢栄一の書で「協同一致」昭和元年90歳の時の書である

|

愛宕神社は長治2年(1105)創立、原馬室の鎮守として祀られてきた

|

|

|

|

若者が力比べした6個の石、天分3年(1535〜

1711)の年号が刻まれている

|

中間点の愛宕会館でB班の出発を見送ってくれたA班のメンバー。((ここからバスで帰る)

|

|

|

|

小松(受法院)大日堂、明治3年(1870)寺社分離統合により廃滅になった、受法院にあったお堂

|

明治2年に政府の達しで稲荷社に上・下の社を合祀し、社名を「小松原神社」とした

|

|

|

|

當山派修験・瀧本院跡、修験道とは日本古来の山岳宗教、仏教の密教、道教が結びついた。

|

瀧本院は関東地区に197院が触下にあったが、明治5年流布が禁じられ廃寺となった。

|

|

|

|

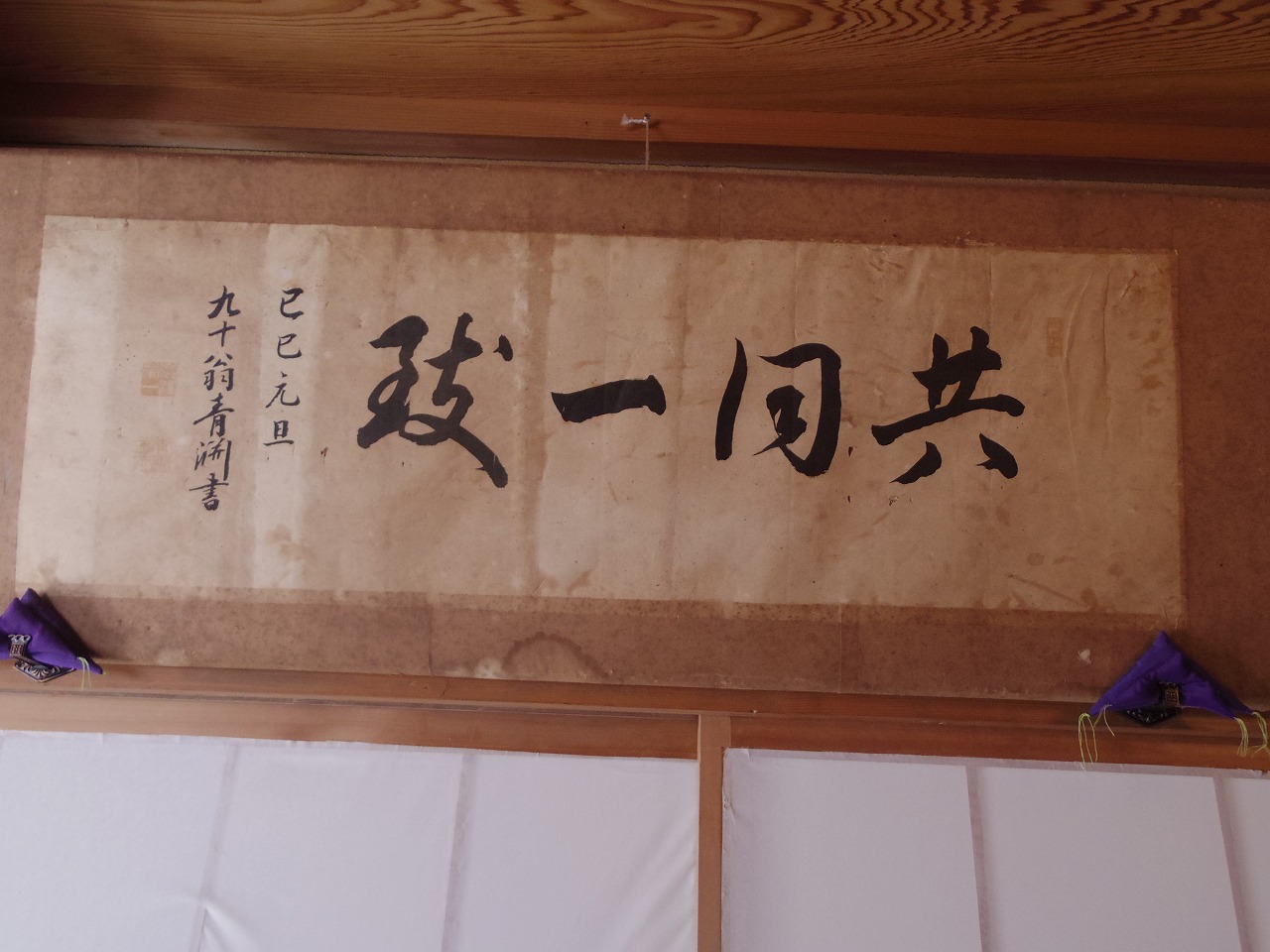

跡地の千葉家が所有する当時の敷地の絵図面

|

千葉家の庭に残る「慧慶翁壽碑」

|

|

|

|

馬室一里塚(西塚)、江戸時代の初期1612年に築造され、東塚は高崎線敷設時に取り壊された

|

一里塚の前で、北本駅までのフルコ−スを完歩した、メンバーとガイド会の皆様。

北本駅西口でのビールは最高でした❣❣❣

|

| |

|

| |